近日,随着全国性综合赛事的脚步临近,位于广东省深圳市的深圳体育中心正式完成了面向羽毛球项目的场馆升级改造工作。作为第十五届全国运动会的重要承办场地之一,本次改造不仅全面提升了设施品质、智能化水平与观赛体验,也为羽毛球开云app部门项目在国内体育大赛中的竞争格局带来了新的变量。在新赛季开局阶段,这一场馆的完工意味着赛事组织方、参赛运动员、教练团队乃至广大观众都将进入一个全新的竞技与观赏平台。场馆升级的背后,不仅是场地硬件的变革,也蕴含着体育产业与城市发展双轴协同的趋势。此举或将推动我国大型体育赛事场馆建设标准进一步提升,赛事影响正持续延伸至商业与社会层面。

一、场馆升级准备与改造亮点

在本赛季筹备期间,深圳体育中心开展了系统性的场馆升级改造,确保其能够满足高水平羽毛球赛事的运作需求。改造内容涵盖地板系统、照明设备、观众席改造、智能控制等多个维度,整体配套水平大幅提升。深圳市政府相关部门表示,此次升级系五年规划内的重要体育基础设施项目之一。

具体来看,场馆地面系统采用了适合羽毛球比赛的专业铺装,弹性与回弹进入国际赛事标准,同时棚内照明被改为高显色、高亮度但低眩光的LED系统,从而保证选手击球轨迹和观众观赛体验得到同步提升。此外,观众席部分也进行了优化升级,包括改善座位视角、增设无障碍通道、提升离场指引系统等,使整体服务流程更为顺畅。

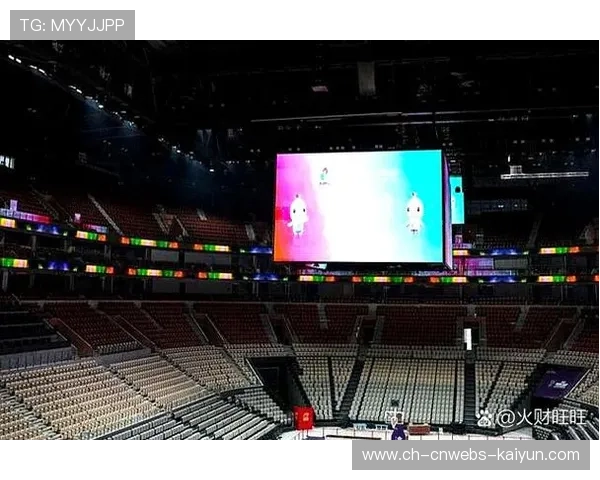

智能化方面,场馆引入了智慧导航、4K超高清大屏幕、蓝牙信标定位等技术,使观众可以更便捷地定位座位、查询赛事进度、观看回放镜头。这一系列科技赋能使得场馆从传统赛场向“智慧体育场”转型,彰显出赛事主办方对升级后的运营模式与观赛模式的高标准要求。

二、竞技赛程与赛事组织准备

随着赛程深入,在国内羽毛球界备受瞩目的全国综合大赛即将在此拉开帷幕。作为全国运动会的重要组成部分,羽毛球项目在该场馆的举办将吸引来自各省市代表队的顶尖选手出席。赛事组织方面,主办方已开展多轮测试赛、场馆适应训练及志愿者服务培训,以确保现场竞赛运行流程、赛场管理体系及安全保障机制成熟。

在近期的模拟比赛中,场馆运行表现良好:赛场进出动线清晰、设备切换流畅、观众服务体系响应及时,为正式比赛奠定了坚实基础。技战术台、裁判席、电子计分系统等核心设施亦通过了验收,彰显出比赛组织方对细节管理与高效运作的高度重视。

同时,在工作人员与志愿者培训方面,赛事方强调了“以观众为中心、以运动员为核心”的服务理念。无论是场馆外交通导引、赛场内灯光音响控制、赛事数据统计还是突发情况应急预案,都已在新阶段进入冲刺状态。这种系统化、流程化的准备,有助于保障比赛期间的组织效率和赛事品质。

三、羽毛球赛事竞争格局与技术趋势

在当前阶段,随着场馆条件的提升,羽毛球项目的竞争环境也随之变化。顶级选手对场馆弹性、照明和空气流通等细节尤为敏感。得益于深圳体育中心的升级,选手在攻防转换、快节奏抢攻、后场长球等环节的表现有望获得新的发挥空间。

从技战术层面看,在新赛季开局里,代表队越来越强调数据化分析、体能节奏控制和技术细节优化。“外线手感火热”“进攻端延续高效发挥”“防守转换更具侵略性”等场上态势逐渐成为常态。场馆升级带来的良好硬件环境,为这些趋势提供了支持,而羽毛球项目也因此进入一个更强调细节与硬件适应的新周期。

此外,比赛中的服务和接发球环节,在新结构场馆中也可能呈现出微妙变化。得益于更精良的地面铺设与光学环境,选手对球速、球旋和落点的控制将更为精准。这将进一步拉开技术门槛,使得具备高耐力、高速度、高精度组合能力的选手在关键阶段中占据先机,从而推动竞技水平整体提升。

四、城市影响、产业延伸与未来启示

不仅在比赛层面,深圳体育中心的升级同样具有深远的城市与产业意义。场馆作为城市体育基础设施的核心,改造后将不仅用于大赛承办,更将成为社区健身、城市活动、赛事体验的复合型场地。根据官方介绍,该场馆已具备足球、篮球、羽毛球、网球等多个体育区块。

此外,智慧体育场馆模式带来的商业价值也逐渐显现。智能导航、AR观赛体验、数据统计服务不仅为观众提供更优体验,也为品牌赞助、赛事直播、体育文化衍生产品创造新契机。未来,场馆运营从单一赛事承办向全年常态化、多功能运作转变,将成为行业的新趋势。

从更宏观的视角来看,此次场馆完工为国内大型体育赛事场馆建设提供了一个范本。在全国运动会这样的高规格赛事框架下,场馆的硬件质量、智能化水平、运营机制都被推至顶点。从当前趋势看来,体育基础设施建设不再只是“有就行”,而是向“可用、高效、智能、持续运营”的方向迈进,而这恰是中国体育产业迈向深度发展的必由之路。

总体来看,深圳体育中心的羽毛球场馆升级完工,不但为全国运动会羽毛球项目打造了优质竞赛舞台,也推动了羽毛球项目技战术升级与高水平竞技的进程,同时为城市体育设施的运营模式创新提供了样本。

结论方面,随着这一场馆的正式投入使用,未来国内羽毛球赛事的硬件条件将显著优化,赛事体验和竞技质量皆有望提升;趋势方面,智能化、复合化、常态化运作将成为大型场馆的新标配;建议方面,主办单位与运动队应提前适应新场馆条件、优化技术战术准备,并在后续运营中探索多样化使用方式与产业联动路径。